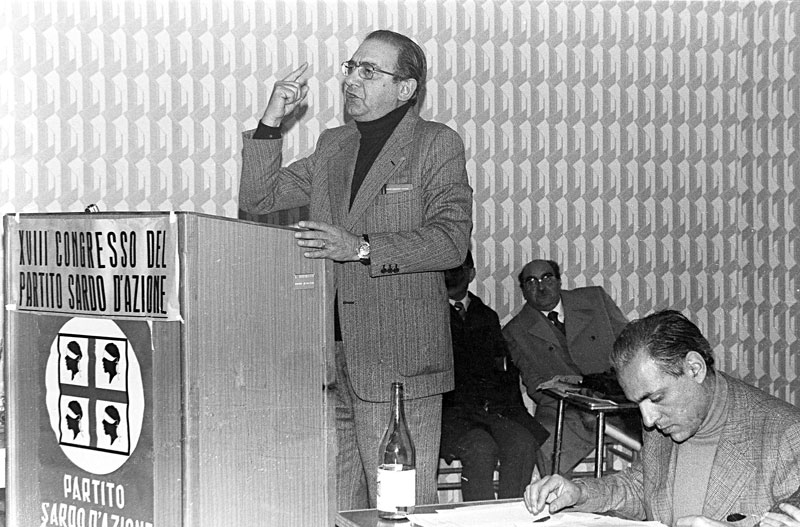

-Presidente. Ha chiesto di parlare l’onorevole Melis. Ne ha facoltà.

Mario Melis. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, a conclusione di questo lungo dibattito per tanti versi ricco e appassionante, il partito sardo d’azione, che in quest’aula rappresento, non ritiene di dover modificare il giudizio negativo espresso sin dall’inizio sulle misure adottate dal Governo in materia di tariffe, prezzi amministrati e indennità di contingenza. Giudizio che si è tradotto nella significativa partecipazione dei lavoratori sardisti alla manifestazione del 24 marzo.

Nell’affrontare l’argomento specifico che mi sono proposto di esaminare in questo mio intervento ed in particolare l’emendamento sottoscritto con il collega Cafiero, vorrei innanzitutto formulare una premessa di ordine politico generale per respingere l’affermazione interessata, piuttosto disinvolta ma profondamente inesatta secondo la quale a promuovere un movimento di opinione così vasto ed articolato sarebbe stata solo ed esclusivamente la segreteria del partito comunista e non anche il movimento sindacale e le forze popolari, di cui certamente il partito comunista è componente maggioritaria ma non esclusiva.

Tale affermazione, oltre che interessata ed inesatta, è riduttiva del significato del confronto in atto nel Parlamento e nel paese ed è offensiva di quelle forze politiche che, nella loro autonoma valutazione, hanno ritenuto di esprimere il proprio dissenso rispetto ad un provvedimento, che, senza realizzare gli obiettivi indicati a base dell’iniziativa del Governo, si traduce esclusivamente in una grave quanto ingiusta limitazione di legittime aspettative e di diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

È ormai tempo di smetterla di definire comunisti — basta ascoltare la televisione e la radio o leggere i giornali — quanti contestano da sinistra la maggioranza ed è insultante che si inventino categorie politiche di comodo per poterle meglio liquidare con classificazioni volta a volta diverse. È ormai scoperto e grossolano il ricorso a definizioni incoerenti, contraddittorie, scorrette e mistificanti per cancellare dal quadro democratico l’avversario che si ritiene più debole, ma di cui, nella sostanza dei fatti, si paventa il progressivo emergere quale soggetto politico sempre più legittimato e rappresentativo in virtù di un crescente consenso popolare.

Oggi che assumiamo una posizione duramente critica nei confronti del Governo veniamo da questo accomunati e confusi nel maggior partito di opposizione, quasi che ne fossimo subalterni — e questa è in sostanza l’accusa surrettiziamente insinuata — tanto sul piano ideologico che su quello dell’azione politica. Una certa parte dell’informazione, anche radiotelevisiva, vi si accoda supinamente, in taluni casi per piatta ignoranza, molto più spesso per meschino servilismo conseguente a manifestazioni di sindrome da lottizzazione.

Quando questa operazione di pura e semplice cancellazione e rimozione non è possibile, si ricorre a classificazioni di comodo, ora di tipo riduttivo ora di tipo eversivo. Noi abbiamo subito queste diverse forme di aggressione solo in virtù dell’impegno che profondiamo nel rendere testimonianza coerente delle nostre posizioni.

Nella prima ipotesi, negando così oltre sessant’anni di storia, non veniamo neppure considerati partito politico e la nostra testimonianza nella battaglia elettorale per il rinnovo del Parlamento viene classificata come affermazione di una lista di tipo localistico, una accozzaglia di scontenti che, senza proposte politiche, coglie ed esprime la protesta di una comunità regionale travagliata da crisi e da aspirazioni che, muovendo da problemi reali, si disperde tra il velleitario e l’emozionale, in un’azione senza costrutto né prospettive.

Nella seconda ipotesi, incuranti di palesi contraddizioni, cogliendo a pretesto episodi che investono la vicenda umana e giudiziaria di talune persone, non si esita a caricare le proposte politiche sardiste di significati eversivi, profondamente innovative nelle sclerotizzate strutture dello statalismo ipocriticamente patriottardo ma strutturalmente centralista ed oppressivo.

Il partito sardo d’azione allora perde il carattere della subalternità ideologica o i variopinti colori della sterile ma pur sempre clamorosa protesta, per diventare una forza reale in continua espansione, che però bisogna fermare ad ogni costo, magari con le manette, per non turbare i vuoti ritualismi di confronti politici che in provincia ripetono stancamente gli slogan e le parole d’ordine di certe segreterie romane. In un tale contesto il nostro federalismo, che rivendica la parità e quindi la reciproca indipendenza tra i federati, diviene, con una operazione tanto disinvolta quanto arbitraria, separatismo teso a cogliere opportunità più o meno storiche per staccare la nostra Sardegna dallo Stato italiano.

Oltre un secolo di appassionato dibattito e cultura politica vengono così brutalmente cancellati, viene cancellato l’alto insegnamento che ci viene da Cattaneo, da Dorso, da Lussu, ricordando per il contributo significativo della loro testimonianza politica Salvemini, Gobetti e lo stesso Antonio Gramsci.

Non ci meraviglia che ad affermare assunti tanto contraddittori ed antitetici siano talvolta le stesse forze politiche, quando non addirittura le stesse persone. Ciò che, però, non è più tollerabile, sul piano politico e su quello della legittimità, è che a fare plateale professione di antisardismo in nome dell’unità dello Stato, coperto della toga di ermellino e dall’alto del seggio che gli deriva dal proprio ufficio, sia addirittura il procuratore generale della corte d’appello di Cagliari che da alcuni anni, con improvvise quanto abusive incursioni nel politico, approfitta della relazione annuale all’inaugurazione dell’anno giudiziario per contrastare il vasto movimento politico sardo, che certamente non è solo del nostro partito, ma di tutto un empito popolare che da ogni parte della Sardegna stimola al nuovo ed al recupero dell’identità dei sardi, teso appunto al riconoscimento dello status di minoranza etnica; oppure, dimostrando scarsa confidenza con la letteratura politica e non comprendendo per l’appunto il messaggio federalista volto al superamento delle vecchie strutture statuali e proteso verso più ampi spazi di democrazia europea, giunge a sciabolare affermazioni e giudizi politici, come quello di un partito che nel suo congresso — il nostro— aveva evidenziato una linea di separazione dallo Stato.

Non meraviglia che chi coltiva una immagine pietrificata dello Stato non sappia cogliere i fermenti di una società viva e creativamente protesa a realizzare nel nuovo più alti livelli di libertà, di giustizia nel non assumere le necessarie iniziative per rimuovere da un ufficio così prestigioso, delicato ed impegnativo una personalità che, nell’esercizio del ruolo giudiziario, fa propaganda politica contro ideali che non condivide, rincorrendo ad una prosa tutto sommato ambigua ed allusiva, che tende a gettare la torbida luce della sua denuncia — e direi meglio della sua insinuazione — su un partito che ha esaltato con la ricchezza e l’originalità delle sue proposte politiche oltre che con il sacrificio dei suoi martiri in oltre sessantanni di storia valori universali di giustizia e di libertà, contribuendo in modo determinante al rinnovarsi dello Stato italiano in una moderna democrazia regionalista.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi deputati, il nostro «no» al decreto-legge in discussione non è certo mutato o ispirato da posizioni assunte da altri partiti, ma scaturisce dalla rigorosa analisi dei fattori presi in considerazione nella formulazione del provvedimento. I motivi di grave perplessità che si impongono prioritariamente hanno per noi ben maggiore rilevanza sul piano politico che non su quello più squisitamente economico. Una volta acquisito il ragionevole convincimento che i provvedimenti contenuti nel decreto-legge, per contenere e ridurre l’inflazione e riagganciare l’Italia ai locomotori trainanti della ripresa economica europea e mondiale, appaiono del tutto inidonei alla realizzazione di tali finalità, mentre si traducono di fatto nella discriminazione coattiva dei lavoratori dipendenti comprimendone il potere d’acquisto attraverso la predeterminazione degli scatti di contingenza, ci si chiede quali siano le motivazioni reali che inducono il Governo a mantener fermo un provvedimento d’imperio, che, per un verso, è inefficace e, per l’altro, pericolosamente lacerante del tessuto sociale, oltre che degli assetti politici, del nostro paese.

Ciò che preoccupa è il significato di sfida che il provvedimento sembra assumere nei confronti delle forze politiche di opposizione, e di fattore dirompente della crisi che da tempo travaglia al suo interno il sindacato.

Voglio prescindere da giudizi di valore in ordine alle posizioni assunte in concreto dalle forze politiche e dalle diverse componenti del sindacato, per sottolineare il ruolo essenziale di salvaguardia della democrazia che viene assolto dall’opposizione, così come dal sindacato nella sua globalità.

Non può sfuggire, però, a questo punto la portata politica di un provvedimento che consegue al mancato raggiungimento di un accordo fra le parti sociali, in una contestualità temporale che non conosce soluzione di continuità. Un provvedimento che, innovando e sconvolgendo metodo e prassi sin qui adottati nelle relazioni industriali, impone, con atto d’imperio, anche ai dissenzienti misure e rapporti che l’ordinamento riserva, di norma, all’autonomia contrattuale delle parti sociali.

Non si vuole certo contestare al Governo il potere, e quindi il diritto-dovere, in presenza di situazioni particolarmente gravi e comunque tali da consigliare l’adozione urgente di provvedimenti straordinari, di ricorrere allo strumento del decreto-legge per garantire i superiori interessi della collettività espressamente tutelati dalla Costituzione. Ciò che non convince è il significato globale dell’operazione.

L’obiettivo di ricondurre a coerenza unitaria i fattori dell’economia, decelerando i processi inflattivi e restituendo competitività all’apparato produttivo nazionale, lo si realizza operando in modo organico ed articolato su ciascuno di questi ed imprimendo all’operazione il carattere della globalità.

È di tutta evidenza come nei diversi campi dell’economia il costo del lavoro sia una delle componenti che concorrono, in modo anche determinante, alla formazione del costo finale del prodotto. Ma non è certo l’unica; il costo del denaro, tanto per fare un esempio, quale fattore di appesantimento della dinamica economica, ed in particolare di quella produttiva, emerge con una incidenza meritevole di ben diverso apprezzamento rispetto alla sostanziale neutralità palesata dal Governo. D’altronde, l’intervento volto a contenere il costo del lavoro dipendente si inquadra nel più vasto ambito della politica dei redditi individuata dal Governo quale strumento di elezione per restituire rigore e dinamismo all’economia, e più giusti equilibri alla società.

Non si comprende allora perché questo provvedimento d’imperio investa soltanto una categoria di reddito, lasciando ampia libertà espansiva e, quindi, causando profondo turbamento degli equilibri sociali e degli assetti economici in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, agli artigiani, ai professionisti, ai commercianti, agli imprenditori e, in questo contesto, alle stesse banche.

Nessun tentativo viene promosso per frenare e disincentivare gli ampi margini di lucro realizzati dalla speculazione finanziaria, che tanto danno arreca alla virogosa azione degli operatori, divenendone una vera e propria sovrastruttura parassitaria.

Alla luce di queste considerazioni, direi che isolare i soli lavoratori dipendenti, comprimendone il potere d’acquisto, appare, oltre che inidoneo al perseguimento dei traguardi di politica economia fissati dal Governo, un atto di sostanziale ingiustizia, suscettibile di mobilitare un vasto movimento di opinione pubblica contro una scelta così palesemente discriminatoria, e suscettibile di sconvolgere unilateralmente l’equilibrio dei fattori economico-sociali, provocando scompensi di difficile reintegrazione.

La politica dei redditi si fonda sull’essenziale presupposto del consenso delle parti sociali. Non si comprende, quindi, come il Governo, pur consapevole della netta opposizione del sindacato maggiormente rappresentativo, e senza avere neppure tentato, attraverso la consultazione delle forze politiche, una mediazione accettabile (come, per altro, era accaduto in precedenti ed analoghe circostanze), sia ricorso ad un vero e proprio atto di forza, che a questo punto assume i caratteri di una sfida nei confronti dell’opposizione sociale e parlamentare. Quando dico «sociale» non intendo riferirmi solo al sindacato, ma a quel vasto ed articolato movimento popolare che ricomprende un vasto arco di forze: laiche, cattoliche, comuniste.

Il decreto-legge al nostro esame non divide solo le forze sindacali, ma divide il paese, e si pone come elemento di profonda turbamento e di instabilità politica. Sfidare, per eventualmente dimostrarne l’irrilevanza, l’opposizione parlamentare, così come drammatizzare e sospingere verso l’irreversibile la crisi sindacale, costituisce una scelta estremamente pericolosa, che ha ben tristi precedenti nella storia italiana e suscita il legittimo allarme di tutte le minoranze vitalmente impegnate nella difesa più strenua delle istituzioni democratiche e dei valori di autonomia e libertà che ne sono la forza e l’espressione. Non vorremmo che si confondesse il decisionismo, che è forza vitale della democrazia, con l’autoritarismo, che ne è la negazione.

Ma davvero il costo del lavoro costituisce il maggiore elemento di turbativa quale causa della inflazione? Nella sua relazione di minoranza, l’onorevole Peggio ha dimostrato, attraverso un’indagine condotta su 1.233 aziende, che nel loro insieme nel 1982 hanno esposto un fatturato pari a circa 208 mila miliardi (circa il 40 per cento del prodotto interno lordo), come il costo del lavoro negli ultimi dieci anni, se rapportato al valore del fatturato, risulti avere subito una flessione superiore al 10 per cento, passando dal 26,8 al 16 per cento.

Mi pare che questo dato sottolinei l’incidenza non proprio rilevante della scala mobile nella formazione del costo finale per unità di prodotto, dal momento che la media europea si aggira intorno al 18 per cento.

Ben più incisivamente vi concorrono, per contro, il notevole aumento dei costi dei trasporti, che, stando alle dichiarazioni del ministro Signorile in un discorso pronunciato alcuni giorni fa alla Conferenza nazionale dei trasporti convocata dal partito comunista, incidono in misura variabile dal 20 al 30 per cento, contro una media europea che è al di sotto del 20 per cento. Ebbene, basta questo dato per comprendere come le produzioni ed il commercio italiani subiscano una diseconomia così rilevante da essere messi automaticamente fuori dal mercato.

E il dato per quanto attiene alla Sardegna diviene ben più rilevante, ove si ricordino i costi aggiuntivi attraverso i quali l’insularità penalizza la nostra economia, rendendola marginale e subalterna. A ben poco giova il solenne riconoscimento che, nel corso della sua visita, di questi mali antichi ha fatto il Presidente del Consiglio. Al di là del suo valore morale e, secondo quanto molti affermano, elettorale, resta il sostanziale silenzio e la mancanza di precisi impegni politici e organizzativi per avviare a soluzione se non a superare nell’immediato una discontinuità territoriale che, prima ancora di ledere gli interessi economici dell’intera comunità regionale, precludendone la sua integrazione nei mercati italiani ed europei, offende i sardi nella loro dignità di cittadini, ridotti ad una subalternità più vicina al colonialismo che non al pur umiliante sottosviluppo.

Ed è da sardo che voglio denunciare un provvedimento che nella sua valenza indifferenziata produce effetti diseguali nelle diverse realtà socio-economiche del paese: l’inflazione, come momento di crisi dei fattori dello sviluppo, come elemento tanto più grave e devastante quanto più debole e l’area economica sulla quale estende i suoi malefici effetti. La Sardegna costituisce, sotto questo aspetto, un confronto comparativo di alta drammaticità; le spese aggiuntive dei trasporti marittimi, dell’energia, del denaro; le diseconomie esterne, lo stesso fiscalismo tributario che nella nostra isola per ragioni obiettivi (l’export-import viene registrato fino all’ultimo milligrammo nelle dogane dei porti) è più penetrante ed esasperato, fanno lievitare i costi in tale misura da rendere il mercato sardo quello in cui si registrano i prezzi più alti e quindi i meno competitivi dell’area italiana ed europea. Conseguenza necessaria di tutto ciò sono i mancati investimenti, le crisi endemiche dei diversi settori produttivi, la disoccupazione diffusa, l’emigrazione di massa.

Non a caso ieri è partita da Tortoli, una delle plaghe più povere ed abbandonate dello Stato, una manifestazione di lavoratori che, attraverso i centri più importanti dell’isola, raggiungerà Cagliari. Ebbene, dalla solennità di questa sede parlamentare rivolgo il mio saluto fervido ai cittadini lavoratori della mia regione, ben consapevole che non bastano i viaggi trionfalistici degli uomini di governo a risolvere i problemi, la cui soluzione è affidata esclusivamente alla forza unitaria ed alla capacità di lotta che trova nel popolo il suo vero ed esclusivo protagonista.

In questo contesto il decreto-legge in discussione delinea l’accentuarsi della politica antimeridionalista che trova riscontro nei provvedimenti in materia di tariffe e di prezzi amministrati, oggetto dei nostri emendamenti. Una volta affermato il principio che l’aumento dei costi non possa riversarsi sull’utenza, ne dovrebbe derivare che il maggior onere finanziario debba gravare sul bilancio dello Stato.

A parte la palese violazione della norma costituzionale che impone l’individuazione delle risorse con le quali fronteggiare le spese previste dalle singole norme di legge, sembra di poter escludere la concreta possibilità di reperire nel corrente anno finanziario risorse adeguate a finanziare le maggiori spese, stimate in cifre superiori al migliaio di miliardi, derivanti dal blocco delle tariffe e dei prezzi amministrati. La conseguenza non può che essere una: la riduzione e il declassamento dei servizi. È ovvio che questo sarà realizzato in danno delle regioni più deboli, che già soffrono per l’insufficienza e la scarsa qualità dei servizi, da quelli di trasporto a quelli postali, da quelli telefonici a quelli televisivi.

In Sardegna il pericolo è particolarmente grave in relazione al fatto che proprio nella scarsa qualità e nella carenza dei servizi va individuata una delle cause più rilevanti che concorrono a determinare il sottosviluppo e l’emarginazione economica, sociale e civile di un’area così vasta dello Stato. Il prevedibile accentuarsi del fenomeno può rendere ancora più pesante il divario che divide il paese in due realtà: la prima partecipe dei processi di sviluppo e la seconda oppressa da una crisi che l’accomuna sempre più al terzo mondo.

Non possono passare sotto silenzio le indicazioni emerse dagli studi più accreditati di ricerca ed analisi economica, quali l’ISCO, il CER, la Prometeia ed altri, che, salvo alcune differenze di scarso risultato, concordano nel ritenere modesta l’incidenza del decreto-legge sull’inflazione, sul risparmio, sull’accumulazione di capitale per gli investimenti, sull’incremento del prodotto interno lordo, sull’occupazione e sulle esportazioni. Particolarmente rilevante, per contro, e ben maggiore di quanto ipotizzato dal Governo, si prevede invece la flessione delle entrate tributarie e del gettito complessivo dei contributi sociali per effetto della riduzione dell’indennità di contingenza.

Né molto convincente appare, ai fini della riduzione dei tassi di inflazione, la manovra di contenimento delle tariffe, dei prezzi amministrati, posto che rappresentano appena il 16 per cento del complesso di beni e servizi venduti; pertanto è sin troppo facile dedurre, come per altro la stessa Banca d’Italia ha sottolineato, che i processi inflazionistici ricevono ben maggior impulso dai prodotti che sono oggetto di libera contrattazione sul mercato.

D’altra parte, è del tutto illusorio porsi l’obiettivo di governare l’inflazione riportandone gli indici all’interno di compatibilità economiche che restituiscano dinamica e competitività commerciale alla nostra produzione sui mercati nazionali se non si incide, con coerente fermezza, su due fattori tra loro interconnessi e condizionanti l’intera economia italiana: l’evasione fiscale da un lato e il contenimento della spesa pubblica dall’altro.

La pubblicazione del cosiddetto «libro pubblico» del ministro delle finanze ha evidenziato le profonde distorsioni che caratterizzano il sistema tributario italiano. Dall’analisi dei dati emerge come sia estremamente difficile, salvo che per il reddito fisso, la verifica e il controllo del momento formativo del debito di imposta sia nell’intermediazione commerciale sia nel profitto di impresa o nelle prestazioni del lavoro autonomo. In buona sostanza, le fasce che realizzano il maggior reddito sono quelle che evadono di più, lasciando il maggior peso del fisco sui lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che con la predeterminazione degli scatti di scala mobile vengono colpiti una seconda volta. Si realizza così il massimo dell’ingiustizia, e una politica dei redditi ? è proponibile se non si fonda su un tema tributario corretto ed efficiente, mirato a criteri di equità retributiva da lato e contributiva dall’altro.

Parlando di spesa pubblica, non sarò certo io a proporre riduzioni indifferenziate, perché si impone una selezione ed una diversa qualificazione dell’intervento che cancelli le sacche di parassitismo e di pura dilapidazione delle risorse pubblica, che elimini la situazione di confusione nelle amministrazioni, oltre che di diffusa corruzione e conseguente sfiducia.Tutto ciò comporta un rigoroso impegno che restituisca alla gerarchia dei valori sociali e politici un ruolo prioritario nelle scelte che il Parlamento e il Governo saranno chiamati ad operare.

Noi sardisti siamo profondamente conviti che all’origine della crisi italiana stia lo squilibrio strutturale tra le due Italie, e ancora non riescono a stabilire tra loro un dialogo corretto e sostanzialmente reale. I mali del sud, l’arretratezza sociale ed economica, la diffusa disoccupazione, la disarticolazione sociale conseguenti laceranti fenomeni migratori ai quali si accompagnano proiezioni di antiche autorità tribali, la lebbra del clientelismo più mortificante ed oppressivo, l’esplodere di gravissimi fenomeni di criminalità organizzata, negli ampi spazi vuoti creati dall’inerzia dello Stato, sono non l’effetto della crisi ma la causa della crisi stessa. Vuoto e rituale è stato fino ad oggi l’impegno meridionalista dei governi che si sono succeduti in quasi quaranta anni di regime repubblicano.

Il divario tra Nord e Sud si accentua come si accentuano i fenomeni di insofferenza, soprattutto al nord, nei confronti dei meridionali. Il fenomeno è di per sé allarmante e trova la sua genesi nella grave crisi italiana che è all’origine di tutte le crisi. Lo squilibrato rapporto Nord-Sud si traduce in ultima analisi in crisi di identità, di giustizia, di libertà. Questi grandi appuntamenti storici, ai quali il Parlamento è chiamato a dare risposta, non si eludono né si risolvono con provvedimenti congiunturali ed ancor meno con sfide o con prove di forza, ma nel rispetto dei reciproci ruoli, con un grande impegno unitario che restituisca al Parlamento l’autorità ed il prestigio di supremo garante delle istituzioni democratiche, civili e sociali del nostro paese (Applausi all’estrema sinistra).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. A norma dell’articolo 116 del regolamento, passiamo alle dichiarazioni di voto sull’articolo unico del disegno di legge, di conversione del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia. Ha chiesto di parlare l’onorevole Melis. Ne ha facoltà.

Mario Melis. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il voto di fiducia sollecitato dal Governo la Camera lo ha già espresso in termini assolutamente chiari e inequivoci lasciando decadere il decreto sulla scala mobile. Penso che il Governo commetterebbe un grave errore se presumesse di interpretare questa decadenza come un incidente tecnico, conseguente alla sola puntuale e rigorosa attuazione del regolamento e quindi privo di significato e di conseguenze politiche. Errore che potrebbe tradursi nella ripresentazione del provvedimento così com’è, senza quelle modificazioni la cui necessità del dibattito, così ricco e appassionante, svoltosi nel Parlamento e nel paese ha consentito di evidenziare.

Devo dire però che si tratta di un pericolo, tutto sommato, superato, visto che la maggioranza è profondamente divisa nel giudizio sul decreto. I messaggi, le reiterate dichiarazioni di disponibilità alla riapertura del confronto, come le formali proposte di modifica, al di là degli arricchimenti suggeriti da più parti tra le diverse componenti della maggioranza di Governo e da autorevoli esponenti di questo, mentre restituiscono al dibattito quel necessario clima di serenità che si andava perdendo, acquistano il preciso significato politico della rinunzia al decreto. Il giudizio negativo dell’opposizione parlamentare è oggi condiviso in larga misura da componenti rilevanti della maggioranza, che diviene così maggioranza della Camera. A questo punto il voto di fiducia diviene appendice inutile e del tutto rituale, inidoneo, qualunque ne sia il risultato, a nascondere e mistificare la sostanza dei fatti, che cioè il Governo è stato battuto su di un tema di grande rilevanza politica. Nel prenderne atto, il partito sardo, che si è schierato fin dal principio con il vasto movimento popolare decisamente contrario all’atto di imperio che si voleva imporre, per motivazioni che vanno ricercate più in sede politica che nelle considerazioni di ordine economico affermate dal Governo, non si sente però di esprimere particolare compiacimento.

Le perplessità, gli interrogativi, l’allarme che il provvedimento sul costo del lavoro ha suscitato in sede parlamentare, sindacale, nel paese, sono sempre vivi e presenti, né possono al momento considerarsi del tutto superati. Ci si chiede infatti quali siano le vere ragioni, le profonde ragioni che stanno alla base di misure tanto duramente conflittuali che, peraltro, le analisi rigorose (come le proiezioni econometriche degli istituti di ricerca economica, accreditati da indiscusso prestigio scientifico), hanno dimostrato assolutamente inidonee a conseguire le finalità dichiarate. E questi dati il Governo non li poteva ignorare. Ebbene, l’operazione si è dimostrata sbagliata, ingiusta e tutto sommato velleitaria. Sbagliata, perché non si governa l’inflazione comprimendo una sola componente tra quelle che concorrono a formare il costo finale dei prodotti e quindi l’andamento dei prezzi al consumo. Ingiusta, perché mentre da un lato si chiede ai lavoratori dipendenti di subire la predeterminazione degli scatti di scala mobile in attuazione di una politica dei redditi volta a ridare coerenza ed

efficienza all’economia, si consente dall’altro la libera espansione di tutti gli altri redditi, da quelli professionali a quelli dell’intermediazione commerciale, dai redditi di impresa industriale e finanziaria, a quelli parassitari della pura speculazione. Velleitaria, infine, perché non è proponibile una seria iniziativa capace di risanare l’economia italiana, integrandola con una forza dinamica autopropulsiva nei più vivaci e competitivi mercati mondiali, senza attivare una vigorosa e incisiva politica tributaria che sconfigga l’evasione e ripristini corretti rapporti di giusta proporzionalità tra le diverse fasce di reddito e faccia cessare lo scandalo che a sopportare il peso maggiore degli oneri fiscali siano proprio i lavoratori dipendenti, dei quali soli, per somma ingiustizia, si vorrebbe oggi ridurre il potere di acquisto salariale. Questa manovra è di per sé insufficiente se non è associata ad una seria riqualificazione della spesa pubblica che cancelli l’inutile, il parassitario, la dissipazione da disorganizzazione, le spese da clientelismo, le vaste e diffuse sacche di corruzione e restituisca così produttività reale agli investimenti e, superando sbarramenti ragionieristici, assuma i traguardi sociali quale valore primario nel giudizio comparativo tra costi e benefici.

Queste considerazioni sono assenti dalla normativa che dà origine al richiesto voto di fiducia. Le motivazioni del perché di tutto questo vanno, a nostro avviso, ricercate nei comportamenti, direi nelle procedure seguite dal Governo prima ancora che nei contenuti del provvedimento. L’averlo emanato all’indomani del mancato accordo tra le parti sociali, senza aver neppure avviato, come utilmente sperimentato in precedenti occasioni, la preventiva consultazione delle forze politiche al fine di tentare la mediazione delle diverse posizioni, sembra assumere il significato di una grave, inaccettabile sfida lanciata dal Governo verso l’opposizione parlamentare e la componente sindacale dissenziente, per dimostrarne la debolezza e quindi l’irrilevanza ai fini della politica decisionista. Un simile intento, anche se ipoteticamente non specificamente voluto, ma attivato nei fatti, si configura quale avventurismo politico che, lungi dal realizzare la democrazia governante, scivola inesorabilmente verso l’autoritarismo che è l’esatto contrario della democrazia.

In ultima analisi, la sfida ai partiti quali legittimi strumenti della rappresentanza popolare finisce col diventare sfida al Parlamento e noi, quale forza di minoranza, siamo ben consapevoli della estrema pericolosità intrinseca a certi modelli e miti di Governo. Con tutta l’attenzione morale e politica che ci deriva da oltre sessantanni di duri confronti con l’arroganza e spesso con la violenza del potere, respingiamo il significato e la sostanza del messaggio espressi nel decreto-legge così concepito. Noi sardisti lo contrastiamo anche per l’intimo significato antimeridionalista che scaturisce dalla possibile attuazione delle misure proposte. Bloccare le tariffe e i prezzi dei servizi pubblici senza stanziare le necessarie risorse finanziarie in grado di coprire gli aumenti di spesa significa ridurre e declassare i servizi stessi, da quelli del trasporto a quelli postali, telefonici, radiotelevisivi e quindi chiamare le regioni e le popolazioni — ovviamente quelle più deboli, cioè quelle meridionali — ad un impegno di supplenza che fronteggi con le misere risorse proprie quelle fatte mancare dal Governo. La conseguenza sarà l’accentuarsi dell’inflazione, e la localizzazione dei suoi effetti più devastanti nelle regioni meridionali, che già soffrono di più accentuata inflazione e sottosviluppo per queste carenze strutturali. Particolarmente esposta a un tale pericolo — mi si consenta da sardo — è proprio la mia regione, la Sardegna, già oppressa dall’arretratezza economica, dagli scarsi investimenti, dall’alto costo del denaro, dell’energia, dei trasporti, dall’insufficienza, arretratezza, qualità e lentezza di questi; dal complesso di diseconomie esterne che rende il differenziale di inflazione della regione tra i più alti d’Italia. No, onorevole Presidente: al di là della solidarietà senza impegni che il Presidente del Consiglio ha espresso ai sardi nelle scorse settimane, questo provvedimento sarebbe un’ulteriore, inaccettabile discriminazione, che respingiamo negando al Governo il voto di fiducia del partito sardo (Applausi all’estrema sinistra, dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria e dei deputati del PDUP).