Le molte critiche che vengono mosse alla Regione Autonoma Sarda e che io stesso svilupperò nella mia testimonianza, nulla tolgono al valore politico e storico dell’istituzione che rappresenta la più importante conquista del popolo sardo dall’epoca giudicale ai giorni nostri.

Le genti di Sardegna, costrette dai loro dominatori a subire una paralizzante reciproca ignoranza – vivendo così le molteplici solitudini delle sue realtà territoriali ed umane – hanno intuito di appartenere, pur nelle loro apparenti diversità, ad un unico popolo che doveva trovare nella sua unità le basi di una soggettività politica capace di assumere ruolo protagonista di governo scrollandosi così di dosso subalternità e sottosviluppo per spalancare le porte della propria storia a libertà e progresso; momenti alti di creatività e responsabilità del popolo sardo.

Pur insufficiente lo Statuto ha consentito la vasta riaggregazione dei Sardi rendendoli reciprocamente partecipi dei molti problemi derivanti dal millenario isolamento di importanti regioni come il Gerrei e l’Ogliastra, delle moleplici precarietà dell’area mineraria, degli avvolgenti silenzi del mondo pastorale disperso nelle vaste solitudini della montagna; della quotidiana rapina di capitali perpetrato dal sistema bancario e dallo stesso Stato attraverso i depositi postali, dei comuni mali quali analfabetismo, malattie sociali (tubercolosi, talassemia, tracoma, ed echinococcosi, per citare le principali) della desolante mancanza di infrastrutture sanitarie, viarie, portuali, energetiche e così continuando su tutto l’arco delle più elementari esigenze della convivenza civile e delle attività economico produttive.

I sardi hanno capito di costituire nella realtà italiana una diversità che affondava le proprie radici in processi etno-storici singolari, non di rado antitetici e conflittuali, rispetto a quelli privilegiati dal governo dello Stato; di costituire cioè, in virtù di cultura, lingua, costumi, tradizioni, ed esperienze storiche, la Nazione Sarda che pur, inserita nello Stato italiano veniva da questo, nei fatti, trattata alla stregua di colonia e come tale emarginata dallo sviluppo e dal progresso, promosso per contro in altre regioni del medesimo Stato.

(Le stesse regioni che oggi, dopo aver realizzato il proprio sviluppo sul sottosviluppo di altre coattivamente ridotte a mercato di consumo delle loro produzioni industriali, intendono liberarsene per dialogare da ricchi coi ricchi d’Europa).

I progressi realizzati dal popolo sardo in questi ultimi cinquant’anni sono frutto di diffìcili conquiste rese possibili dalle lotte popolari che hanno visto protagonisti, con i lavoratori e le diverse componenti della società sarda, le istituzioni politiche dell’autonomia: Giunta e Consiglio Regionale.

Nulla ci è stato regalato, com’è peraltro regola implacabile della politica, ma ogni passo consegue ai confronti duri ed aperti che la Nazione sarda ha affrontato con la comunità italiana

Non voglio con questo dire che i Governi centrali si proponessero l’emarginazione della Sardegna, ma piuttosto che il Parlamento italiano ed i relativi governi hanno sempre privilegiato gli interessi dominanti nel Paese subendo la legge del più forte ed ignorando l’impotente lamentazione degli emarginati.

Non si può infatti parlare di sconfitti perché i Sardi prima dell’istituzione del Governo Regionale Autonomo non hanno dato vita a forme di lotta politicamente organizzata, limitando la protesta al piagnisteo rituale dei suoi deputati, mentre oggi il Governo è in grado di rappresentare istituzionalmente proposte e valori di progresso che pur nascendo in Sardegna diventano momento di progresso e crescita civile dell’intera comunità italiana.

Nella mia esperienza di Consigliere regionale, ma soprattutto, quale componente del Governo sardo posso affermare che nessuna sconfitta abbiamo subito nei rapporti sia ordinari che straordinari avuti col Governo italiano (ed i potenti boiardi dell’apparato economico industrial-finanziario dello Stato), ogni qual volta le nostre posizioni erano manifestamente sostenute dal consenso popolare.

Nessun Governo ha mai osato sfidarlo per cui posso con assoluta serenità e sicurezza affermare che in non molti, ma certo significativi ed importranti successi dei Governi regionali che si sono succeduti in questo cinquantennio, sono da considerarsi essenzialmente conquiste di popolo ogni qua volta si riconosceva, sosteneva ed in ultima analisi determinava, la politica del proprio governo.

Lo Statuto di Autonomia di cui celebriamo il cinquantesimo anniversario non aiuta però ad individuare competenze certe nel governare quotidiano come nel definire progetto di futuro.

Venendo all’oggi: il diffuso senso di delusione ed indifferente distacco dalle istituzioni testimoniato dall’assenteismo elettorale, trova la sua genesi nella crisi di fiducia fra popolo e la cosidetta classe dirigente. Sono certo che ove emergesse nella società una componente fervidamente impegnata a lottare in nome dei grandi valori che costituiscono i naturali obiettivi della nostra comunità, assisteremmo ad una spontanea mobilitazione di popolo che non chiede altro che di essere guidata con mano ferma lungo i difficili sentieri della storia.

In effetti il nostro Statuto garantisce solo un’autonomia di facciata. È infatti possibile al Governo centrale ed alla sua burocrazia irrompere nel campo del potere regionale vanificandolo anche nelle materie di sua esclusiva competenza.

Il rilievo non è teorico ma concreto, storicamente sperimentato con una frequenza politicamente invalidante.

Il costante ricorso a leggi ordinarie aventi nomen juris di “riforma economico sociale” ha paralizzato l’autonomia politica regionale nei campi più diversi del nostro operare ogni qual volta sono messi in discussione interessi che il Governo centrale intende privilegiare; il fatto incorpora un significato politicamente devastante perché consegue non già ad una reale o presunta violazione di norme costituzionali da parte del Governo sardo, ma all’imperio di una lex superveniens studiata ed emanata proprio per impedire il libero esplicarsi del potere autonomistico; sovvertire cioè un potere costituzionale con una legge ordinaria definita solo formalmente “riforma”.

Questo ha reali possibilità di esprimere appieno le sue potenziali energie innovative solo in presenza di pluralismo istituzionale e diffusione territoriale delle principali funzioni pubbliche.

Presupposti elusi quando non apertamente contrastati dai poteri centrali. Basti pensare che a distanza di mezzo secolo si è ancora ben lontani dal definire le norme di attuazione per cui le funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione in modo settoriale e disorganico; sono stati creati inoltre numerosi ed importanti enti settoriali con competenze e compiti specifici in grado di affievolire e disarticolare il potere regionale.

La Corte Costituzionale peraltro più che giudice si è dimostrata organo politico coerente ai valori ed interessi della parte che l’ha designata ed eletta a ruolo di giudice. Le sue decisioni inoltre maturano nell’arco di 6 – 7 anni, fatto di per sé sufficiente a vanificare le iniziative legislative della Regione privandole di qualsivoglia utilità attuale.

Tutto ciò ha finito col suscitare una greve antinomia fra le istituzioni centrali e regionali dello Stato attizzando una conflittualità che consente ai poteri centrali di assumere ruolo di supremo garante dei valori morali e civili dello Stato e di accusare implicitamente quelli regionali di costituire momento d’instabilità e costante minaccia di disgregazione della Comunità Nazionale.

Un patriottismo di bassa lega che si oppone nei fatti ai processi evolutivi ed innovatori della democrazia regionalista.

La Sardegna così oltre ad essere “Stato mancato” come denunziato da Emilio Lussu, deve constatare di vivere anche la “mancata autonomia”. Comportamento questo che ha messo in crisi l’intero sistema regionale italiano.

All’origine di tale crisi va individuata inoltre l’incoerente architettura costituzionale dello Stato. Al di là dei pareri individuali dei suoi componenti, la Costituente ha dato vita al potere regionale senza condividerne il valore, ricorrendo perciò alla pratica del trasformismo capace di cambiare le cose per lasciarne immutata la sostanza.

Infatti dentro la struttura dello Stato centralista di cui sono stati conservati tutti i poteri si è inserita l’istituzione regionale con poteri più apparenti che sostanziali.

Il pericolo era stato intuito e lucidamente denunziato dall’autonomista Camillo Bellieni in un articolo pubblicato nel febbraio del 1922.

Attenti all’autonomia di facciata, “paravento dipinto di vari colori, dietro cui si nasconde la pesante macchina statale, quella che ci soffoca e contro la quale si é levata la nostra ribellione. Resterebbero immutate la circoscrizione con a capo il Prefetto, l’ordinamento finanziario che accentra i tributi nelle casse dello Stato.

Resterebbero i Ministeri del lavoro, dell’industria, dell’agricoltura, dei lavori pubblici, con le migliaia di impiegati a coordinare le regioni, a distribuire fondi speciali alla regione più potente e a quella più pericolosa, continuando l’attuale politica di favori. La regione dovrebbe subire il controllo contabile del governo. In definitiva tutti i mali che adesso affliggono l’attuale sistema resterebbero aggravati dalla creazione di una nuova burocrazia regionale, aggiunta a quella romana, prefettizia, provinciale e comunale.

La confusione delle competenze, delle funzioni, dei controlli, nelle forme e modi attuali, sarebbe aggravata dall’Ente Regione”.

Nell’elaborazione dello Statuto si è tenuto conto della ragionata intuizione degli assertori primi dell’autonomia il cui pensiero sapeva spaziare di là del tempo per cogliere il senso della storia. Bellieni ha dimostrato di saper andare nella sua denunzia oltre il fascismo, ormai presente ed operante nelle articolazioni vitali dello Stato, per intuire il vischioso sopravvivere di un sistema capace di assorbire nel ventre molle delle strutture tenacemente gerarchizzate dello Stato, il nascente regionalismo più entusiasta che organizzato.

Queste dure e frustranti esperienze sono all’origine dei fenomeni umilianti e regressivi del diffuso clientelismo e della degradante conflittualità partitica che si è andata sviluppando per prevalenti fini elettorali e di potere a danno del comune impegno di fronteggiare unitariamente i difficili appuntamenti che si sono proposti nel cinquantennio progredire di valori correlati all’autonomia di governo.

La verità è che la struttura dei partiti operanti in Italia e quindi anche in Sardegna ha negativamente influito infrenando e negando nei fatti l’autonomia regionale.

Dal naturale ruolo di organi di collegamento fra le grandi correnti di pensiero prevalenti nell’opinione pubblica e le istituzioni rappresentative, i partiti hanno preteso di avocare a sé anche compiti appartenenti alle istituzioni medesime sostituendosi di fatto alle stesse. È così avvenuto che le loro segreterie – più spesso le loro burocrazie, espropriandone i gruppi parlamentari (come le rappresentanze elette nelle diverse assemblee democratiche) abbiano riservato a sé la decisione dei voti da esprimere in relazione ai vari temi in discussione.

Le istituzioni sono state così svuotate di qualsivoglia ruolo e ridotte a casse di risonanza delle decisioni assunte al di fuori di ogni controllo democratico nei conciliaboli fra i segretari dei partiti e, più spesso, ripeto, delle loro burocrazie.

L’organizzazione interna ai partiti era ed è rigorosamente gerarchizzata, per cui le decisioni definitive spettano di norma ai vertici romani che sono perciò i reali detentori del potere politico italiano. È così normale che anche le formule di governo definite in sede regionale diventano operative o siano annullate in virtù di decisione romana.

I casi clamorosi costituiti da rare eccezioni confermano purtroppo la ferrea regola di questa allocazione del potere. Da una siffatta organizzazione partitica è necessariamente derivata l’operatività della complessa articolazione statale.

Mentre noi celebriamo il cinquantenario del nostro Statuto dobbiamo pur prendere atto della sostanziale crisi dello Stato; crisi che ne ha evidenziato le insanabili contraddizioni istituzionali esaltate dall’umiliante verminaia della corruzione diffusa in tutti i gangli del potere politico e burocratico.

Sono stati i partiti che per mezzo secolo ne hanno determinato indirizzi, articolato l’azione, definito i valori in un susseguirsi di poche se pur autentiche luci d’indiscussa validità democratica e le pesanti ombre di un partitismo asfittico, spartitorio e ritualistico dal quale era di norma assente il respiro vitale della politica.

In un susseguirsi tumultuoso di eventi sono infatti scomparsi i grandi partiti sia di maggioranza che di opposizione mentre si vaporizzavano, inghiottite nel nulla, le ideologie intorno alle quali si era raccolto l’impegno generoso della militanza: fra i ruderi delle vecchie formazioni sono nati e si vanno sviluppando, con diversa precaria fortuna, una pleiade di nuovi soggetti politici in aperto o sotterraneo conflitto fra loro in una situazione che non consente elaborazioni programmatiche e prospettive di futuro in considerazione delle crisi sempre incombenti con la sola differenza rispetto al passato che ora i cambi di maggioranza si chiamano ribaltoni.

In effetti questo processo marasmatico ha dimostrato quale vitalità democratica avessero le proposte di riforma dello Stato che i padri fondatori dell’autonomia avevano profeticamente proposto sin dagli anni Venti.

Non vi era in loro provincialismo protestatario né albagia di provocazione e di sfida ma consapevolezza che forza creativa, dignità e solidarietà non si accompagnano né a prevaricazione né a servilismo subalterno, ma fioriscono nel terreno fecondo della libertà. E questa si accompagna per naturale vocazione all’idea di responsabilità.

Libertà e responsabilità costituiscono infatti le pietre angolari sulle quali costruire il regionalismo federalista; quello che negli anni Venti, sfidando il conservatorismo centralista del decadente parlamentarismo giolittiano e del rampante decisionismo fascista, i combattenti sardi proposero alla incerta e smarrita democrazia italiana.

Oggi è diventato terreno d’incontro e base di discussione sulle quali costruire le fondamenta del nuovo Stato democratico.

Le proposte di allora conservano una palpitante attualità, un potenziale rivoluzionario capace di scardinare dal profondo le radici tenaci della prevaricazione egemonica per dar vita ad uno Stato nel quale alla sovranità del potere federale si accompagna, nei rispettivi territori, quella delle Regioni federate. Queste, in virtù del potere originario che è loro connaturato, delegano agli organi centrali dello Stato un insieme di capacità decisionali che per natura ed ampiezza non possono essere assunte in ambito regionale.

In virtù di tali presupposti vanno definiti gli organi centrali dello Stato sì da rispecchiarne il pluralismo istituzionale di questo. Gli Stati federati debbono poter concorrere nel momento formativo della volontà legislativa e programmatoria del Parlamento federale dando vita ad una Camera costituita di norma da due rappresentanti pariteticamente eletti da ciascuna regione.

Si evita infatti il pericolo di problemi già negativamente sperimentati con l’elezione di molti rappresentanti che finiscono con sentirsi responsabili nei confronti dei rispettivi partiti e relative correnti piuttosto che della realtà territoriale che li elegge.

È altresì estremamente pericoloso rinunziare alla pariteticità; accettare una sorta di proporzionale fra regioni significherebbe affermare che esistono istituzioni regional-statuali aventi differente grado di autorevolezza, dignità e potere.

Nulla infatti rileva il diverso peso demografico in considerazione del fatto che di questo si tiene conto nella formazione della Camera rappresentante i cittadini.

La pecularietà della collocazione geografica sarda, al centro del Mediterraneo, la designa ad un ruolo di raccordo intercontinentale fra i Paesi rivieraschi; il diverso percorso storico del popolo sardo rispetto all’insieme delle popolazioni italiane così come la peculiarità di problemi, usi, tradizioni, costumi, cultura comportano capacità decisionali più ampie e diversificate rispetto alle altre regioni italiane di diritto comune. Problema che del resto, pur con contenuti loro peculiari, dovrà essere riconosciuto e risolto per altre realtà ricomprese nella statualità italiana: la popolazione di lingua tedesca dell’Alto Adige, francese della Valle d’Aosta, friulana e siciliana.

Infine la Corte Costituzionale; come accade in tutti gli Stati federali ed anche in alcuni Stati unitari in cui siano presenti realtà etniche diverse, la Corte dovrà essere costituita da giudici pariteticamente designati dai poteri federati e da quello federale di talchè i suoi giudizi nei conflitti di competenza tengano conto di tutti i valori che le diverse istituzioni intendono perseguire e tutelare.

Il federalismo, da credo ed elaborazione di singoli pensatori politici (costretti dal vincente centralismo ad una sterile solitudine), per l’irrompere sulla scena politica dei combattenti sardi, è diventata lotta di popolo capace di mobilitare ed esprimerne senza più remore le energie creative lungamente sopite dall’opprimente potere decisionale di vertici esterni all’Isola.

Una proposta che racchiude un grande potenziale rivoluzionario finalizzato non a sfidare, configgere o rompere i rapporti con il mondo esterno (per chiudersi in un anacronistico ed antistorico isolamento), ma volta al dialogo fatto di confronti e collaborazioni fondate su coerenza di interessi, reciproco rispetto, pari dignità e – soprattutto -solidarietà.

Una forma statuale che nel nostro tempo acquista il valore della modernità dinamica, insofferente delle defaticanti attese di decisioni pensate e volute da poteri lontani, indifferenti, prevaricanti.

Subdola ed assolutamente inaccettabile – sostanzialmente volta a ripristinare l’antico potere centralista – è la tesi che accredita i grandi Comuni, protagonisti del federalismo italiano.

A supporto dell’assunto si sostiene che la storia italiana sia cresciuta attraverso l’operare determinante dei Comuni.

A parte il fatto che per la Sardegna questa tesi è del tutto infondata perché sin dall’epoca giudicale ha vissuto esperienza statuale – pur se soggetta a dominatori stranieri – sarebbe abbastanza incomprensibile ed estroso farla rappresentare dai pur degnissimi Sindaci di Cagliari e di Sassari. È da rilevare inoltre come la cosiddetta storia “Comunale” italiana sia solo apparente. Osservo preliminarmente come vaste parti di territorio erano comprese in giurisdizioni statuali quali il Principato di Piemonte, il Regno di Sardegna, lo Stato del Vaticano, e il Regno delle due Sicilie, tanto per citarne alcune, oltre Ducati e statualità di tipo lussemburghesi, ma soprattutto che i Municipi non esaurivano la loro sovranità entro le mura cittadine.

Le repubbliche Marinare erano Stati che nelle città di Venezia, Genova Pisa ed Amalfi avevano il capoluogo il cui potere si estendeva però su vasti territori.

Altrettanto dicasi del Comune di Milano, la cui Signoria andava ben oltre i confini della Lombardia per ricomprendere alcune valli costituenti oggi territorio svizzero, mentre Firenze e Pisa in diversi momenti storici governarono a loro volta vasti territori.

Alla luce dell’odierna valutazione potrebbero essere definiti “Comuni regionali” cioè Comuni capoluogo dei piccoli ma importanti Stati la cui operosità e potenziale economico ha diffuso cultura e valori che son diventati luce di civiltà per l’Europa ed il Mediterraneo e tappe sicure dell’umano progresso.

Non si trattava quindi di Comuni come oggi li intendiamo ma di vere proprie statualità i cui territori coincidono in larga misura con gli attuali territori regionali di cui fanno parte. Paragonare gli odierni grandi Comuni a quelli significa falsare la storia.

Ma poi che senso avrebbe dare loro potere legislativo, negandolo di fatto alla miriade di Comuni minori?

Verrebbe così confermata l’amara denunzia che in sede costituente pronunziava Emilio Lussu affermando come la storia sia di fatto storia delle città nelle quali risiedono i Signori dalle cui decisioni derivano conseguenze destinate ad incidere nella vita del mondo rurale la cui storia, sempre subita, è stata scritta dai “Signori” operanti nell’intreccio di poteri presenti nelle istituzioni e fra elite cittadine.

Solo il potere regionale è in grado di riassumere i valori che un popolo si è dato nel corso della storia, facendo sintesi delle molteplici problematiche, attese ed istanze della società regionale ricercandone i momenti unificanti che vanno a costituire i punti di forza del presente, assunta quale base sicura e feconda di futuro.

Sono profondamente convinto che la società sarda e quindi la sua classe dirigente, può ridiventare punto di riferimento della proposta politica capace di superare le piccole conflittualità locali per diventare messaggio di solidarietà fra le molteplici diversità italiane, mediterranee ed europee, rompendo la prigionia degli interessi materiali ed immateriali che isola i popoli e li contrappone tra dominanti e dominati.

Si supererà così, perché questo è il senso della storia, quella condizione di generale tensione che insidia gli equilibri interni ed esterni agli Stati in un clima di reciproci sospetti, paure e precarietà che sono all’origine delle devastanti guerre che ancor oggi dominano tanta umanità anche ai confini del nostro Paese.

A queste conclusioni sono giunto in virtù dell’esperienza maturata da cittadino sardo, italiano ed europeo oltreché nell’assolvimento del mandato di governo che ho avuto l’onore di esercitare nella nostra Isola in un rapporto costante con le istituzioni responsabili dello Stato Italiano, della Comunità Europea e di vari Paesi rivieraschi del Mediterraneo, senza trascurare significativi contatti con qualificate rappresentanze del Nord e del Sud America.

Ritengo, nel concludere, di dover sottoporre alla riflessione dei futuri amministratori regionali e dell’opinione pubblica sarda alcune proposte sull’adeguamento organizzativo dell’istituzione regionale perché possa meglio rispondere ai compiti per cui è stata creata.

In virtù del principio federalista che tende a diffondere nel territorio le principali funzioni pubbliche, la Regione deve liberarsi con assoluta urgenza dei compiti di gestione amministrativa nei diversi settori in cui ancor oggi operano i suoi Assessorati per investirne i veri titolari: i Comuni nei cui territori queste avranno attuazione, e gli Enti intermedi laddove gli interessi coinvolti ricadano su ambiti territoriali più vasti.

La Regione deve riservare a se compiti eminentemente programmatori, legislativi, di indirizzo e coordinamento e, solo eccezionalmente, quando se ne presenti la necessità, ruolo vicario.

Giunta e Consiglio debbono poter svolgere i rispettivi compiti scongiurando nefaste commistioni che associano commissioni e non di rado l’aula, nell’approvazione di provvedimenti di chiara natura amministrativa ricadenti nell’esclusiva sfera di responsabilità dell’esecutivo.

Si dà altrimenti vita ad una sorta di coinvolgimento improprio che, mentre da un lato “copre” la responsabilità politica dell’esecutivo, offre forme subdole ed insidiose di associazione sommersa al potere regionale di componenti politiche dell’organo legislativo.

Ciò ha dato vita ad una politica spartitoria che va sotto il nome di un consociativismo, di per sé paralizzante perché orientato verso forme plebiscitarie ed umanistiche raggiungibili solo attraverso defaticanti negoziati di tipo degradante e bottegaio.

Ruolo ben più incisivo e determinante di quello attuale va riconosciuto al Presidente della Giunta, già oggi principale responsabile politico nei confronti del Consiglio e dell’opinione pubblica isolana (ancor più lo diventerà se il suo mandato deriverà direttamente dal voto popolare). Gli va riconosciuta in particolare l’iniziativa legislativa anche in materie attribuite dalla legge alla competenza dei singoli Assessori.

Credo sia giusto riconoscergli il potere di sostituzione di uno o più Assessori in caso che le posizioni di questi risultino in insanabile contrasto con la sua posizione e con quella della maggioranza della giunta.

Pur salvaguardando i diritti del personale in fatto di progressione di carriera e relativi emolumenti, dev’essere possibile alla Giunta assumere con contratti a termine personale di sicura affidabilità per preparazione ed esperienza da destinare a ruoli dirigenti, o a compiti specifici che comportino particolare formazione specialistica.

Concludendo, la Regione deve diventare un’istituzione dinamica, direi giovane, capace di adeguarsi con la necessaria tempestiva flessibilità al tumultuoso evolversi della società del nostro tempo sicché la sua capacità di governo sia costante guida del popolo e non apparato burocratico impegnato a conservare se stesso.

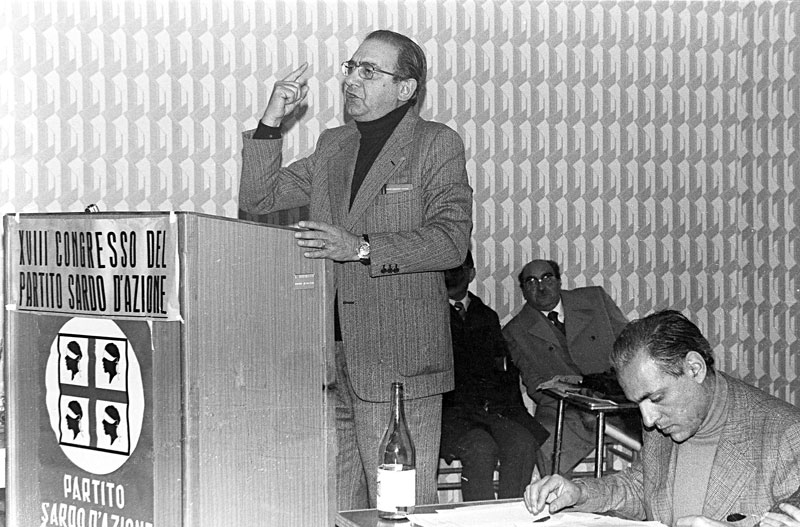

Cinquant’anni di Autonomia della Sardegna – Convegno di Studi – Consiglio Regionale – 21 gennaio 1999

20 Aprile 2013 by