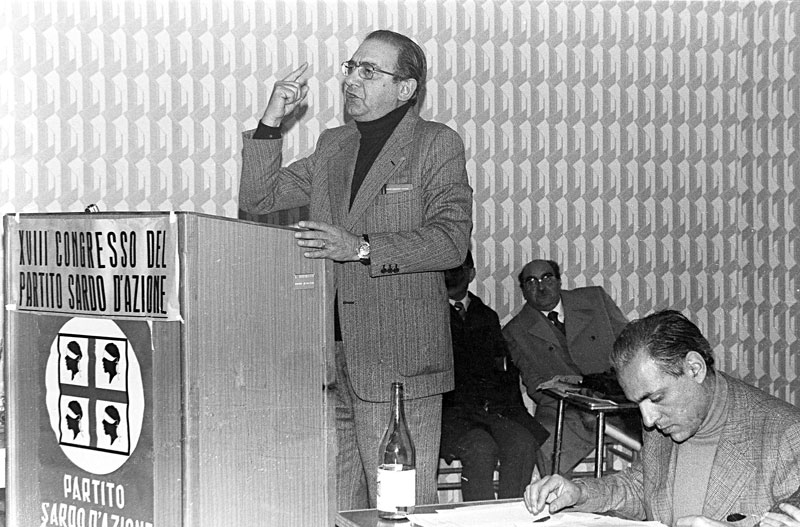

Le ragioni del Sardismo – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari – 11 dicembre 1998

Ho accolto con particolare piacere l’invito che don Mulas mi ha rivolto a nome di voi giovani, non solo per il tema di cui dobbiamo discutere ma, proprio perché, a proporlo sono dei giovani.

Il rilievo non è, politicamente parlando, indifferente ma introduce una considerazione preliminare che possiamo riassumere sotto il titolo “Crisi della politica”. E poiché l’uomo, secondo la definizione aristotelica, è per sua natura, “politico” ne deriva che oggi in crisi è l’uomo. Crisi di valori e quindi d’identità.

In effetti dobbiamo prendere atto del un crescente distacco fra cittadini e Palazzo; fra le grandi correnti dell’opinione pubblica e coloro che sono chiamati a rappresentarle e tradurle in scelte operative capaci di promuovere sviluppo economico e crescita civile della comunità.

La crisi sta appunto nella difficoltà di individuare i grandi obiettivi che consentono al popolo di riconoscersi in essi, di farli propri elaborando modelli di sviluppo coerenti alla genialità creativa, tradizioni e cultura che gli sono propri in virtù dei quali acquista un’identità che, senza contrapporlo, lo fa diverso, unico ed irripetibile nel contesto umano e civile degli altri popoli.

I sintomi della crisi sono molteplici e rilevanti ma credo che uno sia fra tutti il più significativo: il crescente astensionismo dei cittadini dalle consultazioni elettorali.

È una forma eclatante di rinunzia ad esprimere e far valere la propria opinione in uno snodo dal cui definirsi dipenderanno scelte, azioni ed indirizzi della pubblica amministrazione suscettibili di incidere in termini, anche rilevanti, sul futuro dei singoli e della stessa collettività.

In soldoni: una parte di cittadini rinunzia a far politica.

È un errore fatale perché ad occupare lo spazio vuoto saranno i “professionisti” della politica ormai chiusi in un burocratismo formale, gerarchico ed ingessato.

Il disamore per la politica ed il conseguente distacco dal groviglio sempre più confuso e contraddittorio del dibattito non induce il cittadino in uno splendido isolamento, in una sorta di torre d’avorio che lo salva da ogni contaminazione ma, di fatto, ne inaridisce l’anelito rinnovatore, ne spegne anche i più vaghi bagliori di speranza per scivolare nell’abulia della rassegnazione e del fatalismo.

Ma anche questo viene, di norma, interrotto e sconvolto da sussulti reattivi di protesta tanto emotiva quanto, irrazionale definita, in una certa circostanza storica, “qualunquismo”; oggi prende altri nomi, ma non per questo muta la sostanza.

Ecco perché ho accolto con entusiasmo l’invito all’odierno incontro; perché voi, con la vostra iniziativa, smentite l’abulia e la rassegnazione; volete sapere ed esercitare la valutazione critica che è propria della vostra età che nella sua grande severità morale non è mai distruttiva ma sempre volta ad individuare il cuore palpitante del problema per restituire respiro vitale all’asfittica sopravvivenza in cui vive la comunità.

Voi volete far politica; confrontarvi con i molti “perché” dell’attuale situazione.

A questo primo incontro ne seguiranno altri che consentiranno di ampliare gli orizzonti conoscitivi favorendo esperienze intellettuali tanto più ricche e stimolanti quanto più complesse, diverse e contrapposte vi saranno proposte da coloro che avrete la cortesia di invitare ai vostri dibattiti.

Ciò che mi ha colpito è che voi non siete mossi al confronto da una semplice curiosità intellettuale, o più semplicemente culturale, ma dal fatto che operate già da protagonisti, pienamente ed operativamente inseriti nella vita della comunità attraverso un volontariato che chiama alla donazione di sé, in un empito di solidarietà ed amore verso chi soffre ed ha bisogno, oltreché della “mano”, anche – talvolta – della sola parola per superare la disperante condizione della solitudine.

Ebbene! consentitemelo!

Questo e non altro è per me la politica: una donazione entusiasta di sé per aiutare la comunità ed i suoi componenti a risolverne i problemi diffondendo fra i cittadini benessere, serenità, volontà dello stare insieme; per insieme costruire il futuro alla generazioni che verranno.

La politica non è mestiere e, per certi versi, non è neppure lavoro ma fervida partecipazione alla vita comunitaria.

È lo spirito di una solidarietà creativa che si rinnova negli spazi dell’immateriale e si attua nella concreta operatività del fatti.

Il primo quesito che sottopongo alla vostra riflessione sta nelle motivazioni che hanno sospinto il popolo sardo, in diversi momenti della sua lunga storia, a manifestare con diversa intensità la propria insofferenza nei confronti dei governi che si sono succeduti nel tempo.

Il diffuso malcontento, i moti rivoltosi, che in taluni casi hanno assunto la drammatica rilevanza della ribellione, sono caratterizzati non tanto e non solo dalla protesta per le penose condizioni di vita cui erano sottoposte le popolazioni, quanto dal manifesto impegno di queste a scrollarsi di dosso la dominazione esterna e conquistare l’indipendenza politica.

Tutto ciò trova lontana genesi storica nella sconfitta del popolo nuragico ad opera dei cartaginesi che occuparono militarmente la Sardegna assoggettandola al proprio dominio.

Ai cartaginesi si sostituirono i romani che potrassero il loro dominio per oltre un millennio. Di quella dominazione i sardi, pur senza integrarsi col popolo romano, hanno acquisito la lingua e la cultura giuridica ancor oggi significativamente presenti nella civiltà del nostro tempo.

In effetti, i sardi non si sono mai integrati con i popoli dominatori tanto che agli albori dell’anno mille, essendosi fortemente indebolita l’autorità dell’Impero Romano d’Oriente, da cui allora la Sardegna dipendeva, sono spontaneamente fiorite forme autonome di governo che hanno preso il nome di Giudicati.

Nella loro autonomia cercarono di garantirsi l’indipendenza attraverso alleanze esterne, al nord con Genova e al sud con Pisa.

Per liberare la Sardegna dalla loro crescente ed invasiva presenza il Giudicato di Arborea sollecitò l’alleanza ed, in un certo senso la protezione, della Corona di Aragona; una volta ottenuto pieno successo fu impegno dello stesso Giudicato d’Arborea, nel corso del 300, fronteggiare e quindi combattere in campo aperto la scoperta manovra spagnola di trasformare l’alleanza in una nuova forma di colonizzazione.

L’operazione si svolse in varie fasi sostanzialmente favorevoli ai sardi; Eleonora d’Arborea costrinse gli spagnoli a ritirarsi nelle fortezze di Cagliari ed Alghero che però resistettero al suo assedio in virtù di rifornimenti dal mare non impediti dall’inesistente armamento navale arborense.

Quella giudicale fu un’esperienza di grande rilievo politico perché dimostrò come i sardi avessero capacità di governo di alto livello civile testimoniato, oltre che dallo sviluppo economico, da una legislazione considerata, a giusto titolo, fra le più avanzate del diritto intermedio italiano.

La Carta de logu, promulgata nel 1394 da Eleonora d’Arborea – costituisce ancor oggi un documento di alta civiltà giuridica nel quale “all’arbitrio del signore” si sostituisce l’imperio della legge cui tutti erano assoggettati a cominciare dai potenti, i cosidetti “maiorales”.

La certezza del diritto – primo requisito della civiltà di ogni popolo – si esplicita nella Carta de logu attraverso la puntuale elencazione dell’illecito giuridico e delle relative sanzioni previste in luogo delle “grida” di manzoniana memoria che, ancora nel ‘600, i governanti di Milano emanavano di giorno in giorno con una discontinuità normativa nei cui spazi imperversava, come nel resto d’Italia, violento ed incontrollabile l’arbitrio del governo e dell’aristocrazia che lo supportava.

A determinare la fine dell’esperienza giudicale fu la politica vaticana del tempo. Papa Bonifacio VIII, preoccupato dalla minacciosa ed aggressiva presenza in Mediterraneo della flotta turca e dell’implicito potenziale politico-religioso che l’Islamismo andava diffondendo fra i popoli rivieraschi, anziché incoraggiare e potenziare le autonome istituzioni sarde , preferì affidarne il governo alla corona d’Aragona conferendo il titolo di Re di Sardegna al Conte di Barcellona. Venne così investito della legittimazione di armare un esercito per interrompere violentemente lo spontaneo fiorire di una statualità sarda al solo fine di garantire al Papato alleanze mediterranee di più sicuro affidamento militare.

Chiusa così questa breve e luminosa parentesi, l’Isola ricadde nell’oscura oppressione della subalternità; i sardi persero la qualifica di cittadini per divenire ancora sudditi di un potere esterno, lontano, indifferente ai problemi della gente, e preoccupato solo di rapinarne ogni possibile risorsa.

Alla dominazione spagnola, dopo una breve parentesi austriaca, si sostituì quella piemontese che non fu meno oppressiva e coloniale.

Fu un susseguirsi di umiliazioni inflitte al popolo sardo, già stremato da una devastante povertà, falcidiato da malattie sociali, ma soprattutto oppresso da una nobiltà feudale avida ed inetta. Scoppiarono violenti moti di rivolta che ebbero vampe di ribellione culminate nella sconfitta di Giovanni Maria Angioy trasformatosi da Alternos del Viceré sabaudo in capo dei ribelli.

Né la situazione migliorò dopo la cosiddetta “Unione perfetta”, patrocinata da una delegazione di maggiorenti recatasi a Torino nel novembre 1848; si offrirono di rinunziare, a nome del popolo, all’autonoma esistenza del Regno di Sardegna rispetto al Principato del Piemonte (aventi in comune il Capo dello Stato) per diventare così, sardi e piemontesi, cittadini di pari diritti dell’unico Stato, Regno di Sardegna, con capitale e sovrano in Piemonte. Fu un miglioramento del tutto formale che non incise in alcun modo nella vita dei sardi tanto che, a distanza di 150 anni, il dislivello fra i processi di sviluppo di Sardegna, Piemonte e regioni settentrionali, fatte le debite proporzioni, va aumentando.

Per capire sino in fondo il lungo travagliato percorso storico attraverso il quale è andata emergendo la consapevolezza politica di una sardità protagonista di storia, è essenziale individuare quali cause ne hanno, per lungo tempo, impedito e comunque raffrenato l’emergere.

La verità è che il popolo sardo era diviso.

Da un lato la base popolare, prevalentemente costituita da contadini, pastori, artigiani, ma soprattutto braccianti, sulla quale ricadeva il peso più brutale della violenza coloniale, chiusa in una solitudine amara e dispersiva che rendeva reciprocamente estranee le popolazioni delle diverse aree territoriali sarde.

Dall’altro una cosiddetta classe dirigente costituita da vassalli la cui unica ambizione era quella di ottenere la benevola protezione dell’aristocrazia feudale che dalle lontane sedi, per l’innanzi spagnole e poi piemontesi, continuava, attraverso loro, a spogliare il popolo sardo di ogni sua risorsa .

Era una classe dirigente che rinnegava il proprio ruolo con un servilismo che farà dire ad un imperatore spagnolo, spazientito della marea di postulanti di una pur modesta investitura nobiliare “todos, todos caballeros!” E quindi, sprezzante: “Los sardos! Pocos, locos y male unidos!”.

Sì, la debolezza della Sardegna trova la sua genesi fondamentale nella pavida inettitudine della classe dirigente che preferì ricavare modeste nicchie di sopravvivenza nei ruoli subalterni del potere anziché rivendicarlo come diritto inalienabile del popolo che anelava, attraverso l’indipendenza, alla più alta conquista che dà dignità, forza e responsabilità ad ogni essere umano ed alla collettività di cui fa parte: la libertà.

Il fatto dirompente che ha mutato il corso della storia ed ha posto le premesse politiche di un processo che investe il nostro impegno e che ci fa responsabili del futuro sardo è avvenuto, direi esploso, in un contesto tanto drammatico quanto esaltante.

Nel corso della guerra 1915-18, nella quale si sperimentarono, per la prima volta, armi capaci di distruzione di massa, i sardi diedero un contributo di martirio ed eroismo che fu considerato il più alto esempio di dedizione e coraggio dell’intero schieramento militare italiano.

Il coraggio e la silente operativa obbedienza dei sardi convinse gli alti comandi a dar vita ad una brigata, la “Sassari”, costituita e comandata esclusivamente da militari sardi: brigata utilizzata per le imprese più temerarie nelle quali la mortalità era coaì alta da sconfinare nell’annientamento.

Non a caso la brigata fu ricostituita ben tre volte. Un’intera generazione di giovani sardi, come testimoniano le lapidi presenti in ogni paese di Sardegna, fu sterminata in nome e per l’onore d’Italia.

Ma fu in quel drammatico contesto di angoscia e di morte che i sardi ritrovarono la loro unità. Fu il dolore ad unirli; a suggerire, nei momenti alti e supremi del sacrificio l’empito di solidarietà che trasforma e sublima la forza fisica in forza dello spirito. Si accorsero di pregare, ardire, gioire ed amare nella stessa lingua, quella materna e si riscoprirono fratelli.

In trincea parlavano sardo e si capivano meglio di tutti gli altri; capirono soprattutto che era nata una grande unità che li avrebbe resi più forti.

Fu così che sui monti delle Tofane, negli altipiani di Asiago e delle altre innumerevoli contrade del fronte nacque il “Forza paris” che non era solo un grido di guerra urlato quando veniva comandato l’assalto, ma un messaggio corale di solidarietà che li impegnava per la vita. La gran parte di quanti ebbero la sorte di tornare dalla guerra diffusero fra le popolazioni quel messaggio di speranza che chiamava tutti all’unità per combattere la non meno difficile lotta del riscatto sardo.

Vi era in questo reciproco impegno un che di sacro. Quasi un sentire religioso per la nuova grande missione cui si erano donati: conquistare alle misere plebi di Sardegna condizioni di vita pari, per dignità e sereno benessere a quello vissuto dalle popolazioni delle regioni più avanzate.

Da fatto etico, l’incontro fra i giovani intellettuali costituenti il corpo ufficiali della “Sassari” ed i contadini e pastori facenti parte della truppa divenne rapidamente impegno politico tanto più forte ed intenso quanto più alto e drammatico era l’ambiente nel quale era maturato.

Il nuorese Attilio Deffenu, volontario di guerra caduto ventiseienne qualche mese prima dell’armistizio, scriveva agli ufficiali della “Sassari” infuocate lettere nelle quali sosteneva che la guerra era per i sardi una “scuola rivoluzionaria” che doveva impegnarli, una volta rientrati nei rispettivi paesi, a lottare in unità di popolo perché il governo, consapevole del debito storico contratto con la Sardegna durante i lunghi anni di oppressione coloniale – (che Deffenu definiva “disunità nazionale”) – assumesse coerenti iniziative politiche in grado di rendere ai sardi, con lo sviluppo, economico, sociale e civile, quella dignità che si erano conquistati nella dura esperienza della guerra.

L’originalità del caso Sardegna rileva come il pensiero autonomista che andrà definendosi nel più ampio quadro della dottrina federalista, non sia nato nelle aule parlamentari, o negli interminabili dibattiti politici fra esponenti di partito e neppure nel rarefatto disquisire dei cenacoli fra intellettuali impegnati a reciprocamente superarsi fra tesi ed antitesi, ma è fiorito nel fango delle trincee in un contesto scabro e pur fervido dove spontaneità e verità erano valori essenziali nell’intrecciarsi di rapporti umani ai quali erano estranei gli arzigogoli furbi e parolai dei politicanti.

Sono stati quindi i combattenti a dare una spallata al passato di frustrazione impotente, protestataria ed inconcludente, ed a scrivere la nuova pagina di storia politica che costituisce ancor oggi l’insegnamento e l’impegno più lucido nel cammino che ci porta al futuro.

A rendere più facile e, per certo verso, documentata l’esigenza di combattere contro l’ingiusta emarginazione della Sardegna era l’abissale differenza fra il tenore di vita nel quale avevano vissuto e continuavano a vivere tutti i sardi rispetto a quello delle regioni per i cui confini erano stati chiamati a combattere: Piemonte, Lombardia Triveneto ma altresì regioni che avevano avuto modo di conoscere per averle attraversate o, a vario titolo, temporaneamente trasferiti: Lazio, Emilia Romagna, Toscana.

Provenienti da una Sardegna che non conosceva, salvo le città capoluogo, acquedotti, fognature, energia elettrica di illuminazione e forza motrice, edifici scolastici ed ospedali; in Sardegna nella quale mancavano infrastrutture civili essenziali e quelle specificamente mirate alla promozione dello sviluppo economico e registrava tassi di analfabetismo e malattie sociali derivanti da denutrizione e totale mancanza d’igiene (quali tubercolosi, tracoma, echinococcosi, talassemia, oltre le ricorrenti epidemie di tifo) fra i più alti d’Europa, avevano dinnanzi ai loro occhi una civiltà dinamica che contava di edifici scolastici, luce elettrica, forza motrice, acquedotti, fognature sin nei più sperduti paesi, non solo della vasta pianura ma negli aspri contrafforti delle valli alpine ove la vita trascorreva operosa e serena in virtù di una presenza provvida ed attiva dello Stato.

Questo abisso di differenza non nasceva dalla infingardaggine o inettitudine dei sardi ma dalla politica dello Stato.

Una volta escluso che le scelte di questo fossero motivate dalla precisa volontà di danneggiare la Sardegna, si doveva cercare nella organizzazione del potere statale i punti fuorvianti che favorivano alcune aree territoriali trascurandone e danneggiandone altre; la risposta la individuarono nella organizzazione verticistica del potere.

Un Parlamento eletto in proporzione alla forza demografica delle singole regioni favoriva chiaramente quelle più popolose danneggiando pesantemente quelle più spopolate come la Sardegna.

È del tutto evidente che i governi sono largamente condizionati ed influenzati dalle pressioni degli interessi che prevalgono nell’ambito parlamentare.

La politica è anche e, talvolta prevalentemente, composizione e scelta fra interessi contrastanti.

I combattenti si spiegarono così alcune scelte fondamentali operate dal governo fin dal primo costituirsi dello Stato italiano.

1°) Il Canale Cavour finalizzato a arginare le acque del Po e dei suoi affluenti ed irrigare le terre di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, realizzato a spese di tutta Italia (con una cifra enormemente superiore al valore stimato delle terre irrigate); un’opera senza dubbio meritoria volta a sconfiggere la povertà (all’origine della pellagra, causa di diffusa mortalità) e, nel contempo, a realizzare un’agricoltura tra le più fiorenti ed internazionalmente affermate, d’Europa e del mondo.

Il secondo la legge sulle barriere doganali.

2°) Per favorire la nascente industria manifatturiera, insediatasi (dopo il ritiro dell’Austria) nelle regioni del Nord Italia con capitali prevalentemente tedeschi, belgi ed in genere mitteleuropei, il Governo impose un dazio doganale particolarmente elevato su tutte le produzioni industriali importate dall’estero sì da renderle più care e quindi antieconomiche rispetto a quelle di produzione nazionale. Una tale norma, mentre da una lato diede impulso al diffondersi degli opifici industriali in tutta l’area del nord, creando – com’è ovvio – sviluppo, benessere, occupazione, aumento di consumi e quindi del volume della massa monetaria circolante, ha determinato per converso drenaggio di capitali, riduzione di consumi e sottosviluppo nelle aree del sud ridotte per un verso a mercato di consumo delle produzioni industriali e dall’altro a deposito di manodopera e materie prime così come si addice a regioni degradate a ruolo di colonie interne allo Stato.

Non a torto Deffenu definì il provvedimento doganale (che risale al 1887) un “colpo di mano”; gli effetti in Sardegna furono devastanti.

Prima di tale data infatti i nostri commerci con la Francia erano intensissimi; in cambio dei pochi prodotti industriali che vi acquistavamo, i francesi compravano da noi bestiame bovino vivo per un controvalore che proprio nel 1887 ammontò a 50 milioni di lire (5.000 miliardi di oggi circa), formaggi, carni, minerali e prodotti ittici pregiati (Aragoste).

Già nel 1888 il mercato francese fu totalmente chiuso alle esportazioni sarde né ci venne aperto in sua sostituzione il mercato italiano, se non per piccole marginali quantità.

Tra Cagliari e Sassari fallirono dodici banche e per anni si interruppe qualsivoglia forma di accumulazione di capitale.

Risale sostanzialmente a quell’epoca il drenaggio del risparmio sardo attraverso la diffusione nell’Isola degli sportelli delle banche nazionali. Ancor oggi circa 12.000 miliardi di risparmio si disperdono attraverso misteriose vie del sistema bancario e dei depositi postali.

Di quei 12.000 miliardi in Sardegna ne vengono reinvestiti meno di 2.000 mentre gli altri vanno a promuovere nuove iniziative, lavoro, occupazione e progresso nelle regioni del benessere.

Si arriva all’assurdo che le banche premiano da sempre i risparmiatori sardi con tassi di interessi inferiori di almeno due punti a quelli praticati alla clientela settentrionale, mentre gravano i mutui erogati alla nostra imprenditoria con tassi più alti di almeno tre punti rispetto a quelli praticati alla clientela del nord.

Questo perché, così si afferma, ed è falso, il mercato sardo espone un più alto indice di rischio.

Il grottesco della dinamica economica sarda è che parte di quel denaro che a Milano costa meno ed in Sardegna di più, è, almeno in parte, sardo.

È di tutta evidenza che in queste condizioni la nostra imprenditoria è cronicamente sotto capitalizzata mentre se i 12.000 miliardi venissero reinvestiti in attività produttive sarde, si svilupperebbe un’imprenditoria diversificata e competitiva in grado di fronteggiare con tempestività la moderna competizione internazionale.

Rispetto alle altre regioni meridionali che soffrivano, come la Sardegna, questa politica di emarginazione contro la quale peraltro si sviluppò nel Mezzogiorno, più che una lotta, una letteratura politica guidata soprattutto dalla pubblicistica di Gaetano Salvemini (vanificata dai politici locali che sguazzavano nel clientelismo più impudente), la Sardegna subiva un pesante aggravamento al suo sottosviluppo dovuto più che all’insularità, che è un mero fatto geografico, all’isolamento economico e civile cui era condannata dall’indifferenza del Governo.

La discontinuità territoriale avrebbe comportato una vigorosa organizzazione dei trasporti in grado di attivare l’economia marittima di cui ancor oggi la Sardegna è priva.

Unico collegamento fra Sardegna ed Italia era un modesto piroscafo che collegava giornalmente Olbia con Civitavecchia capace di un modestissimo tonnellaggio merci e di circa trecento passeggeri.

È regola fondamentale dell’economia che il sistema dei trasporti non segua lo sviluppo adeguandosi ai suoi ritmi di crescita ma ne è all’origine e lo determina.

Rispetto alle altre regioni meridionali la Sardegna soffre di maggiore emarginazione a causa della maggiore lontananza; parlamentari e governanti ne ignoravano problemi e valori intorno ai quali si è formata la cultura e la spiritualità stessa dei sardi; in buona sostanza ne ignorano la diversità.

Questo capirono i soldati della guerra ’15-18.

E capirono che a governare la Sardegna dovevano essere i sardi. Nacque così l’idea dell’autonomia e dello Stato federale.

Un’autonomia concepita non solo e non tanto come spazio di libertà dal quale cacciare i governanti esterni, ma piuttosto momento alto di consapevolezza di appartenere ad un popolo avente soggettività politica così peculiare e diversa rispetto al contesto italiano da comportare poteri e responsabilità autonomi di Governo.

Ciò che conferisce una nota di nobiltà a questo progetto politico di così largo respiro lo si desume dal fatto che la proposta di autogoverno sardo non fiorì nel terreno avvelenato del risentimento contro la collettività italiana ma come un arricchimento di questa.

Si propose cioè un’Italia federale nella quale in luogo del potere verticistico, (ristretto cioè alle poche èlite dei circoli romani), si sarebbe dovuto sviluppare un potere orizzontalmente diffuso capace di coinvolgerne le popolazioni investite così del ruolo che è loro proprio: la sovranità popolare nell’ambito e nei limiti degli ampi spazi di responsabilità previsti dalla dottrina federalista dello Stato.

La modernità che caratterizza questo disegno politico prefigura uno Stato costruito dal basso nel quale tutto il potere è del popolo che lo esercitata attraverso le istituzioni comunali, regionali ed eventuali enti intermedi, mentre la volontà dello Stato centrale dovrà formarsi e realizzarsi attraverso le Regioni; secondo il disegno sardista, queste dovrebbero dar vita al Senato delle Regioni nel quale ciascuna sarà rappresentata da un numero paritetico di eletti: due come nel Senato americano e nella Camera dei deputati Svizzera, i due Stati federali più antichi del mondo occidentale.

I sardisti hanno anticipato nei loro statuti quanto la Comunità Europea affermerà dopo ottant’anni nel Trattato di Maastricht per il quale, in virtù di sussidarietà, sono riservate a livello superiore solo le decisioni che per natura e

ampiezza non possono essere assunte a livello inferiore.

Il che significa che il 90% dei poteri amministrativi oggi ripartiti fra molteplici autorità istituzionali, verrebbero riservati al Comune, mentre il

potere legislativo, salvo alcune materie che travalicano i confini regionali

riservati al potere centrale (moneta, rapporti internazionali, alcuni aspetti

dell’amministrazione della giustizia), passano integralmente alla competenza

regionale, mentre alla Comunità Europea sarebbero riservati compiti di indirizzo, coordinamento e riequilibrio socio-economico fra le aree territoriali ed

umane che concorrono a formare la grande comunità del Continente.

Una Sardegna fervida che rompe le barriere di una cultura statica, imprigionata in modelli largamente estranei ai suoi reali interessi e valori, aperta alle grandi correnti di pensiero che danno luce e palpito al crescere civile dei popoli.

Una Sardegna insomma non chiusa nell’angustia delle sue coste ma desiderosa di confrontarsi competitivamente con le altre realtà mediterranee ed europee in un contesto di reciproco arricchimento dei valori che costituiscono luce e guida di civiltà di popoli diversi.

Questo era il messaggio che i combattenti portarono nell’opinione pubblica sarda suscitando un’impetuosa, esaltante mobilitazione di popolo che ritrova in sé, con l’orgoglio della sardità, il calore creativo della speranza.

Si dissolveva la cappa oppressiva del fatalismo rinunziatario, querulo e postulante per far luogo ad una politica incardinata su progettualità articolata ed organica definita e mirata attraverso i singoli problemi fra loro interagenti.

Ma ciò che qualificava in modo nuovo e, direi, rivoluzionario l’istanza sardista, era l’emergere di una soggettività politica sarda che non bussava più alla porta del potere per ottenerne la benevolenza, ma si dichiarava essa stessa titolare di questo e quindi responsabile delle relative decisioni.

Avevano finalmente capito che la libertà come la crescita economica, sociale e civile non è mai dono del principe, ma conquista di popolo che trova in sé forza determinante per affrontare con la necessaria consapevole fermezza le sfide cui è chiamato dal dinamico evolvere dei rapporti nazionali, mediterranei, europei e – sin da allora – sempre più mondiali.

L’originalità del pensiero autonomistico e l’onda di entusiasmo suscitata nell’opinione pubblica spaventò i ristretti circoli della destra parassitaria sarda, costituita dai proprietari terrieri che vivevano di pura rendita fondiaria, (costituita dagli esosi canoni d’affitto) oltreché dai ristretti settori di interessi coloniali ancora gravanti sull’economia dell’Isola, quali padroni delle concessioni minerarie ed i gestori di settori importanti dell’economia: industriali lattiero-caseari ed altri che compravano a vile prezzo la materia prima lucrando sui mercati internazionali gli alti utili del valore aggiunto, su formaggi, vini, sughero e quant’altro costituiva la massa dei beni prodotti dal mondo rurale sardo.

Questi trovarono nel fascismo il loro naturale difensore.

Va detto peraltro che la violenza fascista non vinse mai in Sardegna, ma si introdusse con l’inganno. Sconfitta la sua aggressiva violenza dalla vigorosa reazione degli ex combattenti, Mussolini ricorse all’inganno. Riconobbe (a parole) la legittimità delle proposte sardiste dicendosi disposto a concedere alla Sardegna una larga autonomia. Per dimostrare nei fatti la sincerità del suo intendimento sconfessò e liquidò le squadracce fasciste, offrendo ai sardisti la direzione politica ed amministrativa dell’Isola.

Una parte dei dirigenti, di cui alcuni sicuramente in buona fede, credettero nell’inganno rompendo ancora una volta l’unità di popolo così faticosamente conquistata.

Dopo la caduta del fascismo la ripresa fu particolarmente travagliata e difficile. Nel secondo dopo guerra, l’Italia ed il Mondo divennero teatro del duro scontro internazionale fra la civiltà occidentale, sorretta e garantita dalla forza militare degli Stati Uniti d’America e l’ideologia comunista sostenuta e garantita dalle armate dell’Unione Sovietica.

Pur essendosi spartito il mondo con il Trattato di Yalta, le due superpotenze si scontravano ancora minacciose nei diversi quadranti del globo, (dall’Africa all’Asia, dall’Europa all’Oceania), dichiarandosi una guerra definita “fredda” ma sottolineata dalle sinistre vampe di esperimenti nucleari, la cui potenza si misurava in megafoni.

In questo clima si è letteralmente scatenata la lotta politica per restituire all’Italia il regime democratico.

Il terrore di una possibile vittoria comunista aveva mobilitato tutte le potenzialità di chi non si riconosceva nei valori di quella ideologia, ma altresì dei molteplici interessi economici che reggevano e condizionavano l’economia e quindi la vita civile in Italia.

La stessa Chiesa scese in campo mobilitando tutto il suo potenziale di messaggio propagandistico, attraverso i sacerdoti e le numerose organizzazioni cattoliche presenti ed attive in ogni contrada del paese.

Non meno virulenta fu la propaganda comunista; oltre ad appellarsi ai principi egualitari che ne sono formalmente alla base non esitava ad aggredire sul piano morale i suoi avversari.

In questo clima si diffuse da un lato il concetto della diga da opporre al comunismo con la costituzione del partito cattolico, dall’altro la formazione del “fronte” che in nome di Garibaldi raccoglieva in un’unica struttura elettorale le forze della sinistra.

Da entrambi gli schieramenti si dispiegò un’organizzazione di propaganda mai prima sperimentata, con un dispendio di risorse finanziarie dell’ordine di migliaia di miliardi.

I cittadini erano frastornati, assediati e condizionati non solo nella loro sfera intellettuale ma altresì oltre i confini dell’intimità spirituale.

Si sosteneva infatti che votare sardista significava disperdere voti e, disertare la lotta contro il comunismo e quindi favorirlo; data la sua vocazione materialista votare sardista equivaleva votare comunista commettendo peccato contro il credo cristiano.

La lotta antisardista si scatenò quindi durissima da parte della Chiesa sarda costituita da sacerdoti culturalmente formati nella scuola dei Gesuiti piemontesi del seminario di Cuglieri. Di questi era nota la tradizionale obbedienza al potere regio e quindi l’ostilità a qualsivoglia forma di autonomia che affievolisse il potere dello Stato confondendo questo, che si realizza nel pluralismo delle istituzioni che lo costituiscono, con il suo governo che dello Stato è soltanto un organo.

Disorientati, smarriti e moralmente confusi, i sardi persero ancora una volta l’empito unitario per dividersi nel partitismo più vieto e disgregante.

Lo Statuto elaborato dalla Consulta regionale (costituita a tal fine dal Governo) fu perciò solo una pallida, evanescente copia del modello proposto dai Padri fondatori dell’autonomia; la Costituente poi, ridusse ulteriormente gli spazi del pur modesto progetto di autonomia, tanto da far dire a Lussu “…noi attendevamo un leone, voi ci avete dato un gatto: felini tutti e due, ma…”

Si spiega così il difficile cammino dell’autonomia sarda. Ai pochi, seppur significativi momenti esaltanti, sono seguite fasi di opaco grigiore; questo è uno di quei momenti. Ma non dobbiamo né possiamo scoraggiarci.

Curiosamente la fede nell’autonomia federalista, di cui i sardisti furono in Italia, quasi un secolo fa, gli illuminati assertori, sembra lentamente spegnersi in Sardegna mentre sta diventando patrimonio culturale del partitismo italiano.

Si fa un grande parlare di federalismo anche se la confusione degli obiettivi è abbastanza sconcertante; è comunque un segno dei tempi.

Lo Stato centralista è fallito, travolto dalla diffusa corruzione e dalla voragine di debiti derivati dalla politica clientelare, che è propria del potere centralista.

La gente vive così la contraddizione di una grave crisi di sfiducia e di un profondo desiderio di rinnovamento; voi giovani ne siete la vivente testimonianza; anelito e forza che apre il cuore e la mente alla speranza. Continuate, approfondite, studiate perché solo così potete difendere la Sardegna.

Fede, cultura e dedizione sono le armi vincenti di questa nobile sfida.

Avete in questo un grande Maestro. Giovanni Paolo II parlando all’O.N.U. nel cinquantenario della sua fondazione, dopo aver ricordato i diritti dell’uomo ha sottolineato l’esigenza di tutelare finalmente anche il diritto delle Nazioni. Ha significativamente parlato di Nazioni, cioè di popoli e non di Stati.

La Nazione infatti non è necessariamente Stato; è, per sua natura, (secondo la definizione mazziniana) popolo che vive in un determinato territorio ed è unito da comunanza di interessi, tradizioni, usi e costumi, ma altresì da cultura e lingua.

Egli così ammoniva i governanti del mondo: “Oggi il problema delle nazionalità si colloca in un nuovo orizzonte mondiale, caratterizzato da una forte mobilità, che rende gli stessi confini etnico-culturali dei vari popoli sempre meno marcati sotto la spinta di molteplici dinamismi come le emigrazioni, i mass media e la mondializzazione dell’economia.”

“Eppure, proprio in questo orizzonte di universalità vediamo emergere con forza l’istanza di particolarismi etnico-culturali, quasi un bisogno prorompente di identità e di sopravvivenza, una sorta di contrappeso alle tendenze omologanti.”

E, più avanti: “Questa tensione tra particolare ed universale, infatti si può considerare immanente all’essere umano.”

“Il diritto all’esistenza implica naturalmente, per ogni Nazione, anche il diritto alla propria lingua e cultura mediante le quali un popolo esprime e promuove quella che direi la sua originaria «sovranità spirituale.» ”

Ed infine: “È proprio in virtù della cultura che una Nazione sopravvive anche alla perdita della propria indipendenza politica ed economica ed ha diritto di modellare la propria vita secondo le sue tradizioni e di costruire il suo futuro”.

Che dire dopo queste parole? La strada da fare è ancora lunga, difficile ma necessaria, giusta ed esaltante.

Coraggio! e Forza Paris.